Вернуться на страницу ежегодника Следующая статья

Библейская и научные модели мира (многофакторный подход)* (Скачать pdf)

Леонид Сергеевич Марсадолов, Государственный Эрмитаж

В статье рассматриваются гуманитарная, культурологическая, естественно-научная и библейская модели мира. Опираясь на системные исследования и многофакторный подход, на различные модели природных и общественных структур, привлекая сумму философско-культурологических, естественно-научных и религиозных знаний о природе, обществе, культуре и духе, предпринята попытка найти общие компоненты, лежащие в основе древних и различных современных картин и моделей мира.

Относительно полное представление о взаимодействии человека и об-щества с окружающим миром можно получить через картину и модель мира как сумму реальных и сакральных знаний человечества. Модель мира тесно связана с социально-историческим временем, пространственно-территориальной средой и отражает наиболее ценный человеческий опыт, закрепленный в достижениях религии, науки, культуры и техники. Концепции о модели мира являются одними из самых сложных в гуманитарных и естественно-научных дисциплинах, а также в различных религиозных учениях.

Ключевые слова: картина мира, модель мира, многофакторный подход, природа, общество, культура, сакральность, православие, эволюция, реконструкция.

Краткие теоретические основы

Многофакторный научный подход позволяет выявить влияние двух или более независимых объясняющих признаков на один зависимый объясняемый признак. Признаками могут быть явления, объекты, статистические данные и научные дисциплины. Поясним это теоретическое положение конкретным примером. В данной статье зависимый признак – новая общая модель мира – будет проанализирован с помощью корреляции выводов ряда независимых научных дисциплин, опирающихся на культурологическую, естественно-научную и библейскую модели мира.

Как хорошо известно, любая научная система состоит из отдельных блоков и элементов. Количество этих блоков-элементов может быть от одного до множества. Почти каждый исследователь стремится к созданию ясной теории или четко выраженному изложению своего понимания описываемых явлений. Предпосылкой к этому служат логические схемы,

а также точные и краткие определения применяемых в науке понятий. Вычленение отдельных блоков модели мира необходимо в целях лучшего познания единой системы мироздания.

Основные научные блоки и термины,

входящие в состав модели мира

Как в современности, так и в древности картины и модели мира у многих народов являются попыткой согласования социальных, природных, хозяйственных и сакрально-культовых явлений в единое непротиворечивое целое.

В начале 3-го тысячелетия одновременно сосуществует множество систем мироздания, закрепленных в устной и письменной традициях, сформировавшихся в разные исторические периоды (Гачев 1995; Марсадолов 2022 и др.).

Ныне учеными предложены сотни определений понятия «культура» (Каган 1996; Маркарян 1983 и др.). Д. Е. Керкадзе (1979: 166) отметил: «Когда мы называем культурой все, что создано человеком, то этим мы не определяем культуру, а только обозначаем совокупность тех объектов, которые охватываются понятием культуры, феномен же культуры, который превращает эти объекты в определенную совокупность, остается при этом неопределенным. Для определения понятия культуры необходимо использовать противоположное ему понятие, в частности понятие природы».

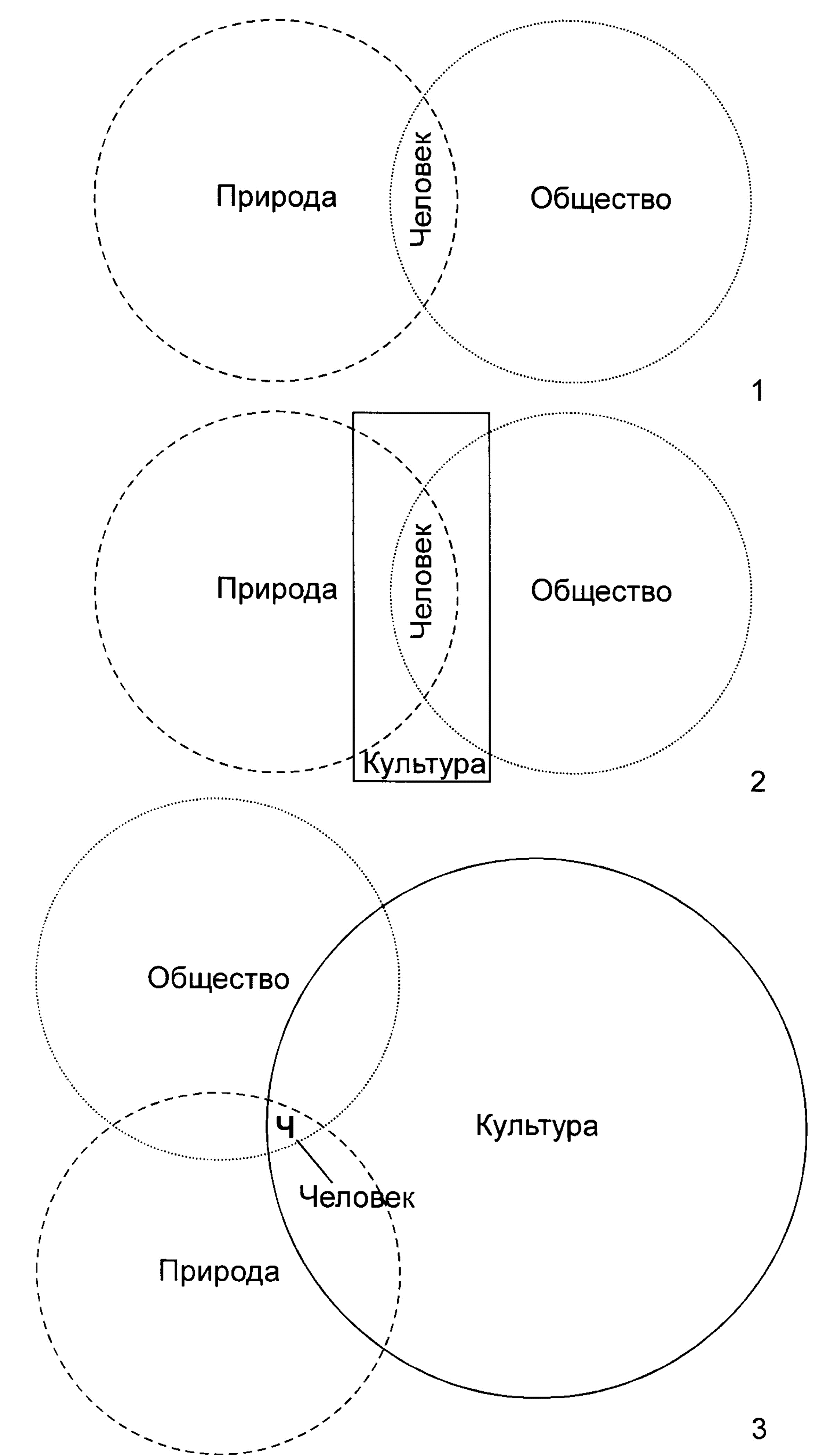

Известный философ и культуролог М. С. Каган (1996: 14, схемы 2 и 3), опираясь на системно-синергетический подход, сделал краткое обобщение: «Действительность включает в себя, во-первых, природу, во-вто-рых, общество как сферу социальных отношений, в-третьих, синтез природной и социальной “субстанций” человека и, в-четвертых, культуру, которая является совокупным способом и продуктом деятельности общественного человека… Таким образом, трехчленная структурная декомпозиция бытия: “природа – общество – человек” при необходимости приводит нас к выявлению культуры как преображения человеком природы по законам общества». Он отметил все возрастающее влияние сферы культуры на общество и природу (рис. 1), что, вероятно, ныне не совсем соответствует многогранной реальности.

Риc. 1. Схемы взаимодействия природы, человека, общества и культуры (по работам М. С. Кагана)

В широком смысле человеческое общество существует внутри природы и географической среды. Часть географической среды в определенный период времени становится биосферой, а затем естественным условием существования человека и общества. Для обеспечения все расширяющегося круга своих потребностей человек вовлекает в сферу своей деятельности все новые стороны и составные части природы, гео- и биосферы. Поэтому перечень и общий объем элементов, включаемых в понятия «природа» и «географическая среда», со временем увеличивается. Даже выйдя за пределы нашей планеты (практическое начало уже положено космическими исследованиями), человечество не сможет унести с собой географическую среду, которая «навечно прикована» именно к планете Земля (на это указывает частица «гео» – Земля). На других планетах будет иная среда, не географическая.

Общество, хотя и частично сливается с природой, в основном противостоит ей как качественно отличная система социальных связей и отношений. Поэтому в плане отличия общества от остальной природы было бы не совсем верно включать общество в состав природы. Это ведет к стиранию качественных граней между обществом и природой, к поиску в при-роде социальных законов или, наоборот, к переносу природных закономерностей на общество. Никакими природно-биологическими закономерностями, например, нельзя объяснить принесение в жертву собственной жизни ради религиозной, научной, социальной или политической идеи.

К природно-геосферным явлениям в составе общества следует отнести человека как биологическое существо, включая физиологические процессы мышления, а также те объекты цивилизации, которые выделены человеком из природы, в той или иной степени обработаны им и созданы заново из природных материалов. Взаимодействие природы и общества – исторически сложнейший, бесконечно многогранный процесс, возникший и развивающийся вместе с человеком.

Природа – это окружающий нас мир в многообразии своих проявлений (общефилософское определение). Кроме планеты Земля, природа вклю-чает в себя множество как звездных миров и метагалактик (космос), так и микромиров. Среди чисто природных компонентов ученые выделяют: Вселенную (космос), небесные тела (Солнце, Луну, планеты, звезды, кометы, астероиды) и другие компоненты. Природа существовала до человека и в основном не создается его деятельностью. Термин «природа» тесно связан с другим понятием – «географическая среда», или «геосреда».

Географическая среда – часть природы на планете Земля, то есть комплекс природных условий, возникших до и независимо от человека и сохранивших, несмотря на воздействие на них людей, способность к даль-нейшему саморазвитию по законам, действующим в природе. К природным компонентам в составе геосреды относят воздух, свет, воду (влагу), горные породы (в том числе минералы), флору, фауну, микроорганизмы и т. п. Из ряда геоприродных компонентов складываются более сложные, такие как климат, рельеф, ландшафт и т. п.

Общество – обособившаяся от природы форма деятельности совокупности человеческих индивидов (Философский… 1989: 436). Социально-культурные связи со временем приобретали все более сложную структуру, но их основные компоненты (сакральность, духовность, основы морали, искусства, науки, воспитания и др.) в тех или иных формах ранее присутствовали у многих народов (Селиванов 1984; Марсадолов 2003; 2022 и др.). Усложнилась со временем также социальная структура общества (семья, род, племя, союзы племен и государств), политические и правовые взаимоотношения.

В составе «общества» можно выделить ряд крупных и сложных по составу компонентов (религия, искусство, образование, право, производство и др.), в свою очередь состоящих из множества элементов (рис. 2). Основные компоненты «общества» и «культуры» во многом совпадают в таких сферах, как духовность, политика, экономика и другие, но в целом «общество» как более крупная и сложная система включает в себя блок «культура».

Рис. 2. Основные элементы «Общества» и «Культуры» (сложные связи с «Природой» и «Духом»)

«Способом существования материи является движение, жизни – активность, животных – жизнедеятельность, а человека – деятельность» (Каган 1974: 39–40). В отличие от животных, деятельность человека обеспечивает не только его биологическую, но и его социальную, экономическую и духовную жизнь, становится бесконечно более сложной и разнообразной. Посредством своей деятельности человек не только противо-поставляет себя остальной природе, окружающим его людям, обществу, но и вклинивается в ход природных процессов, оказывает на них свое влияние, изменяет их.

Если с эволюционной точки зрения рассматривать такие компоненты, как активность – жизнедеятельность – деятельность и в обратной последовательности – деятельность – жизнедеятельность – активность, то это скорее отражает круговой процесс жизни и смерти отдельного человека от ранних ступеней его жизни до старости, так как никакой сознательной деятельности на ранних этапах жизни у младенца нет.

Наиболее сложно дать краткое определение понятию «дух». Богословы, философы, психологи, этнографы, культурологи уже проделали огромную работу, чтобы вычленить его составляющие компоненты. Следует отметить сложные, прямые и обратные связи между духовными компонентами.

От простейших духовных ощущений (врожденных инстинктов, чувств) в процессе воспитания и обучения человек совершенствует свой ум и его более высокую фазу – разум – до высшей ступени – мудрости, – что дает ему более тонкое восприятие самого себя и окружающей действительности, сакральное осознание воздействия высших сил. При этом совершенствуются врожденные или приобретенные интуиция и вера.

Дух – нематериальное начало (в марксизме используется как синоним сознания, основной вопрос философии – материя и дух – сознание – идея). По этнографическим данным и по философско-культурологическим обобщениям известно большое число разных по функциям духов, которые имеют огромные размеры – Дух Бога, Природы, Космоса, Общества, Народа…

Области взаимодействия духа с природными и общественными явлениями/объектами П. А. Флоренский (1914) назвал пневматосферой – круговоротом духа и его высших духовных воплощений.

Душа – оcобое образование, вероятно, независимое от физического тела и покидающее его после смерти. В большинстве религиозных учений Бог дает и забирает душу у человека. Обычно люди, обладающие сакральными знаниями, считают, что душа есть не только у человека, но и у огня, горы, леса, воды, ручейка …

Понятия «дух» и «душа» тесно связаны с другими не менее сложными определениями – сознание, мышление, психика, видимое, невидимое, сверхъестественное и др. Дух тесно связан с сакральностью. Различие между духом и душой, их связи с природными и сакральными явлениями/объектами пока слабо изучены в научных исследованиях.

Сакральное – приобщение к Божеству, прикосновение к тайне Бога, высокий уровень обобщения наблюдаемого явления, связанный с тайной божественного вдохновения, озарения, откровения, созерцания и обожествления.

Картина мира – древние и современные представления о мироздании, закрепленные в легендах, мифах, обрядах, религиозных и научных текстах (то, что было и есть в окружающем нас мире).

Образ мира – осознание отдельным человеком или группой людей своего места в окружающем их мире, основанное на непосредственном восприятии в определенное историческое время, на личной религиозной, культурной и социально-экономической основе (личностное мировоззренческое отношение к миру).

Модель мира – наиболее оптимальная реконструкция системы реального и сакрального мироздания и мировоззрения, научное представление о том, как это могло быть в прошлом, настоящем и будущем.

Вся жизнь человека в какой-то мере сакрализована через обряды и ри-туалы – таинства, данные свыше (Богом) или установленные людьми. Такими сакральными ступенями в жизни человека являются его рождение (крещение, обрезание и т. п.), совершеннолетие (инициация и др.), вступление в брак, в различные духовные союзы, участие в культах-обрядах и т. д. Высшим этапом сакральности является приобщение к божеству или тайным силам, духам. Общение с божествами или духами происходит через мистические (таинственные) обряды и культы, в процессе которых созерцаются и обожествляются высшие или низшие силы. Жизнь человека завершается смертью, которая может быть также сакрализована через погребальный и поминальный обряды, помогающие человеку в его загробной жизни. Все вышеперечисленное у каждого народа специфично, односторонне или в полной степени осознается каждым человеком, закреплено в религиозных обрядах и таинствах.

Многие исследователи отмечают, что именно религия и околорелигиозные культы явились той основой, от которой затем отделились наука, культура, искусство и многие другие сферы деятельности человека. Хорошо известно, что история и филология выделились из религиозного летописания; астрономия – из астрологии; химия – из алхимии; математика – из нумерологии; стихосложение, музыка, пение и танцы – из духовного песнопения и музыкального сопровождения; живопись, скульптура – от настенной, храмовой, иконописной традиций; философия – из религиозной мудрости и т. д.

Библейское повествование о Творении Мира начинается следующими словами: «В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1).

В этих словах указывается, что Началом и Творцом неба и земли является Бог (Каледа 1999). «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою» (Быт. 1:2).

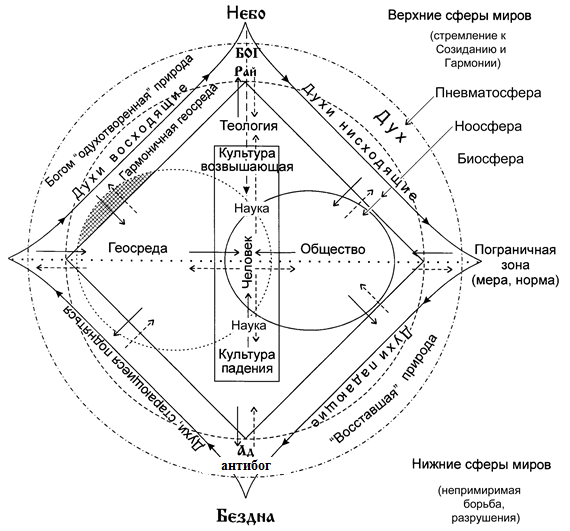

У естественно-научных и гуманитарных концепций разных ученых о модели мира есть много общих элементов и блоков. Эти концепции во многом близки к картинам и моделям мира, в более раннее время отраженным в различных религиозных и научных построениях (рис. 3).

Рис. 3. Сопоставление основных «эволюционных» этапов в библейской, естественно-научной и гуманитарной моделях мира

Эволюция этапов и компонентов в общей

модели мира

В задачу данной работы не входит сложнейший вопрос о начальных периодах миротворения. Можно лишь схематично наметить основные пространственно-временные этапы построения мироздания:

Первопричина – природа – географическая среда – биосфера – человек – общество – культура – наука – ноосфера.

По мере развития и усложнения мироздания как системы с элементами самоорганизации и саморазвития эти блоки сохраняются, хотя их внешнее и внутреннее содержание изменяется во времени и в пространстве.

Необходимость вычленения ряда последовательных этапов в развитии природы, географической среды, жизни и общества признается и разрабатывается многими учеными. Можно выделить нижеследующие основные эволюционные этапы развития жизненно важных компонентов:

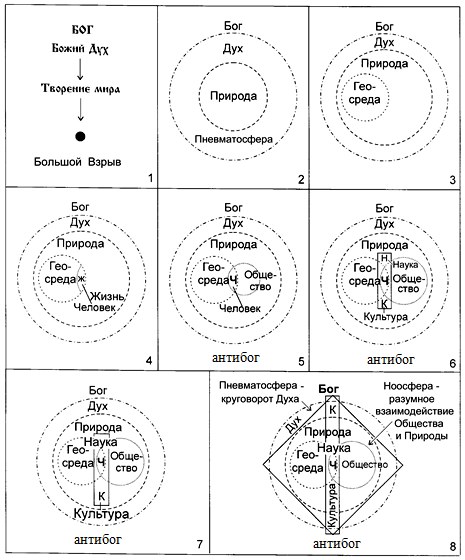

начальный – сакрально-природный – происходит творение ряда духовных и природных компонентов (рис. 4.1–2). На современном этапе су-ществуют две основные концепции Первопричины – Божественная и научная (Большого взрыва).

Рис. 4. «Эволюционные» этапы развития мира: 1–2 – начальный (1 – сакральный; 2 – природный); 3 – планетогенный (геосреда); 4 – витагенный (появление жизни и человека); 5–7 – социогенный (5 – общество; 6 – культура, наука; 7 – рост влияния науки и культуры на жизнь общества и природы); 8 – ноогенный

Следующий этап – планетогенный, начинается со времени формирования планеты Земля и ее атмосферы, географической среды (рис. 4.3).

Витагенный этап (от лат. vita – жизнь) знаменуется включением принципиально нового компонента – живого вещества. Вершины своего развития живое вещество достигает в разумной жизни.

Появление человека, а затем и общества подготовило социогенный этап (рис. 4.4–5). От приспособления к окружающей природе общество перешло к активному использованию и преобразованию как природных, так и социальных ресурсов во все увеличивающихся масштабах (рис. 4.6–7). Человечество участвовало в постепенном формировании и усложнении все более многогранных социокомпонентов – религии, культуры и науки. Первоначальное обожествление природных явлений (неба, земли, грома, молний, огня, воды, ветра…) привело к верованиям в различных божеств, а затем к вере в Бога и его противника – антибога.

На современном этапе наступает новый этап – ноогенный, открывающий эру сознательного и разумного отношения к геобиосфере и природе (рис. 4.8). Обществу предстоит преобразовать географическую среду в сфе-ру разума – ноосферу, разумное взаимодействие общества и природы, в понимании В. И. Вернадского (1989), В. П. Казначеева (1989), А. И. Субетто (2001) и других ученых. Ныне культура и наука имеют возвышающее и разрушающее влияние как на жизнь отдельного человека, так и на жизнь/ смерть общества и геосреды.

Во многих религиозных текстах, например в Библии, есть упоминания как о восходящих вверх к Богу и спускающихся к людям из иных миров ангелах/духах, так и о падших ангелах, сторонниках антибога (рис. 5).

Рис. 5. Общая усложненная модель мира в системе «первопричина – дух/идея – природа – геосреда – человек – общество – культура – наука»

Отдельные проблемы, поднятые в этой небольшой статье, с той или иной степенью глубины уже неоднократно рассматривались богословами, философами, этнографами, культурологами, социологами, психологами, биологами и другими специалистами.

Целью данной статьи является, с одной стороны, выделение крупных блоков в эволюционной системе «Первопричина – дух/идея – природа – геосреда – человек – общество – культура – наука – ноосфера – пневматосфера + Космос (в самом широком смысле)», а с другой – сведение в единое целое отдельных элементов внутри блоков для построения общей модели мира. Несмотря на кажущуюся простоту, выделенные блоки сложны по своей внутренней структуре и выстроены из многочисленных более простых элементов (рис. 2–5). Роль этих блоков и элементов в модели мира весьма различна. Независимо от их положения в иерархическом ряду одни из них имеют относительно устойчивую форму, другие содержат ее временно, только в силу своего положения в пространстве и времени. Свойства многих блоков и элементов зависят от функционирования других, равно как и они сами частично определяют свойства других компонентов в пространстве и во времени.

В дальнейших научных исследованиях для построения оптимальной модели мира необходимо рассмотрение многочисленных прямых и обратных связей между блоками и элементами, но это является специальной темой другой научной работы.

Заключение

Каждый человек и народ имеют свой образ окружающего мира, свою модель мироздания и мировоззренческую систему. Но общество могущественно только тогда, когда имеет единую общепринятую модель мира или веротерпимо относится к другим религиозным представлениям и социальным учениям. Человек, как и общество, обладающий целостной картиной и моделью мира, имеет цельное мировоззрение, в отличие от неполного и ущербного, когда выпячивается или абсолютизируется один

из элементов и игнорируются другие стороны материальной и духовной жизни.

Библиография

Вернадский В. И. 1989. Биосфера и ноосфера. М.: Наука.

Гачев Г. Д. 1995. Национальные образы мира. Космо-Психо-Логос. М.: Прогресс-Культура.

Каган М. С. 1974. Человеческая деятельность. М.: Политиздат.

Каган М. С. 1996. Философия культуры. СПб.: Петрополис.

Казначеев В. П. 1989. Учение В. И. Вернадского о биосфере и ноосфере. Новосибирск: Наука СО.

Каледа Г. 1999. Библия и наука о сотворении мира. Той повеле, и создашася: сб. Клин: Христианская жизнь.

Керкадзе Д. Е. 1979. Культура и идеология. Тбилиси: Хеловнеба.

Маркарян Э. С. 1983. Теория культуры и современная наука. М.: Мысль.

Марсадолов Л. С. 2003. Общая «модель мира» и археологические источники. Человек в пространстве древних культур. Материалы всероссийской научной конференции (20–25 августа 2003 г., Аркаим), с. 17–19. Челябинск: Изд-во музея-заповедника «Аркаим».

Марсадолов Л. С. 2022. Эволюция моделей мира (междисциплинарный подход). История и современность 2(44): 3–26.

Селиванов В. В. 1984. Социальная природа художественного мышления: автореф. дис. ... д-ра филос. наук. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та.

Субетто А. И. 2001. Ноосферизм. Введение в ноосферизм. Т. 1. СПб.: Астерион.

Флоренский П. А. 1914. Столп и утверждение истины. М.: Путь.

Философский энциклопедический словарь. 1989. М.: Советская энциклопедия.

* Для цитирования: Марсадолов Л. С. 2022. Библейская и научные модели мира (многофакторный подход). Эволюция: Эволюционная мозаика / Отв. ред. Л. Е. Гринин, А. В. Коротаев. Волгоград: Учитель. С. 78–89.

For citation: Marsadolov L. S. 2022. Biblical and Scientific Models of the World (Multifactorial Approach). Evolution: Evolutionary Mosaic / Ed. by L. E. Grinin, A. V. Korotayev. Volgograd: Uchitel. Pp. 78–89 (in Russian).